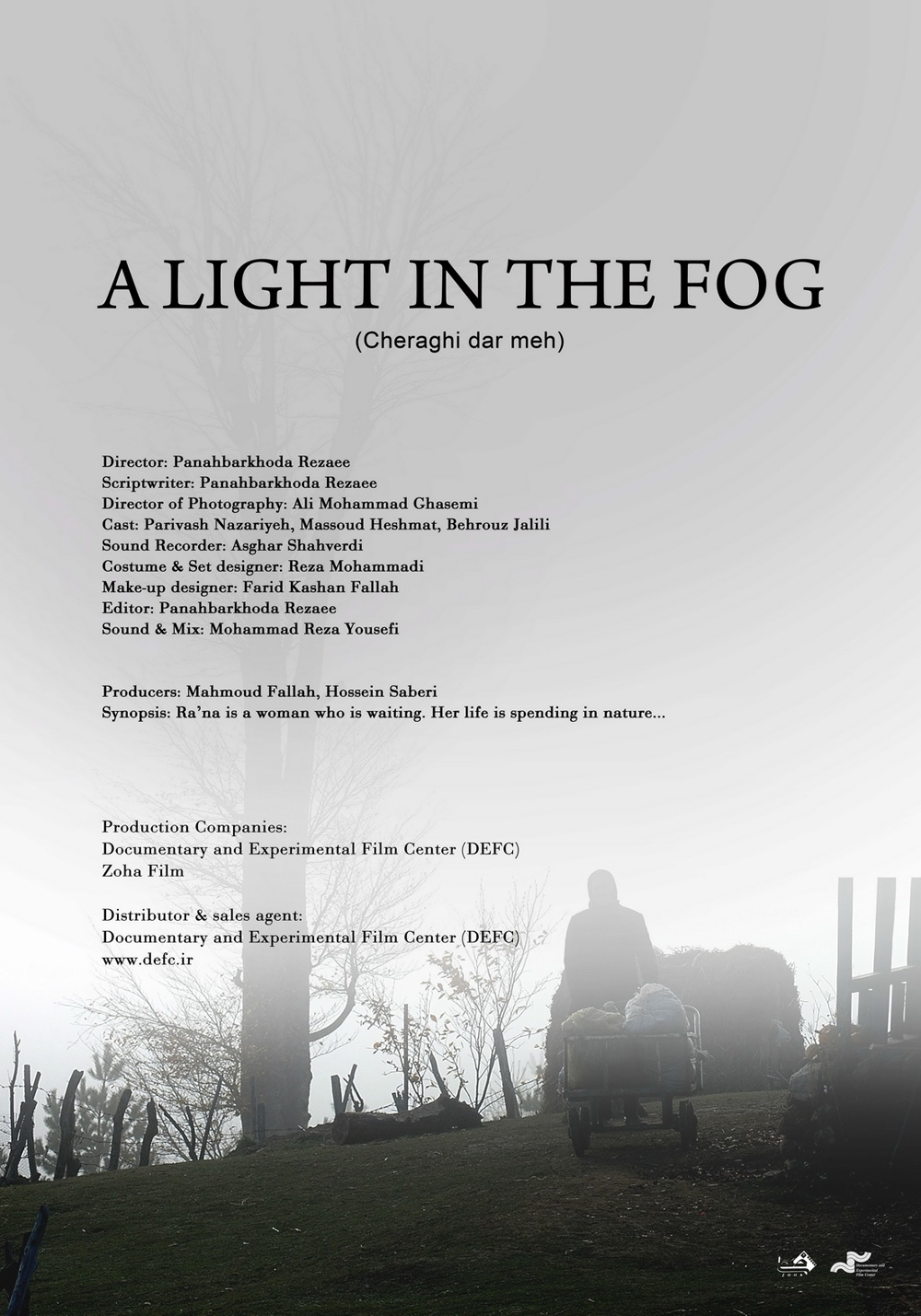

자유의 영화 평 - 안개속의 불빛 (A Light in the Fog)

이번 PIFF (부산국제영화제)에서는 단 한 편의 영화를

보았다. 이란영화 안개속의 불빛(A Light in the Fog)이다.

영화광인 아내는 몸도 맘도 불편해서인지 한편은 취소하고

감독과의 대화가 있는 이 영화를 찍었다.

폐막일 전 날 이 영화를 만나러갔다.

전쟁에 나간 남자를 기다리며 몸이 아픈 아버지를 봉양하는

한 여인의 일상을 그린 영화다. 스토리 없다. 플롯 없다.

그러나 너무도 아름다운 풍광이 살아있는 영화다.

마치 한국의 깊은 산속의 생활을 보는 듯 ......

고산지대에 호수가 있다 그래서 항상 안개가 잘 낀다.

여자의 아버지는 등불을 수리하는 직업이다.

안개지역이라 등불이 필수다. 석유를 넣어서 켜는 등은

60-70년대 우리시골에서 흔히 보던 그것이다.

그녀의 일상은 고장 난 등을 가져오면 고쳐서 가져다주고

아버지를 돕고, 호수에서 물고기 잡아서 팔며, 숯을 만들어

파는 일을 한다. 그리고 아픈 아버지 뜨거운 물로 발을 씻어드리고

보필하며 이슬람교회당에 모시고 가서 같이 기도하는 것으로

끝이다.

영화는 더 이상 보여주지 않는다..... 아름다운 풍광 외에

이이상의 어떤 모습도 보여주지 않는다.

한편의 그림을 보여주는 화면구성 그리고 그 앵글은

소설에서 흔희 표현하는 관찰자시선을 취한다.

1시간 15분의 짧은 일상을 마치고 감독과의 대화시간이 왔다.

피프(PIFF)를 볼 때마다 항상 나타나는 유치하고 황당한 질문들

그나마 비슷한 연령대의 여자가 자기도 병든 시부모 수발한다는

소박함에는 미소만 지었다.

작가의 의도에 대한 당연한 질문이 몇 건이나 있었다.

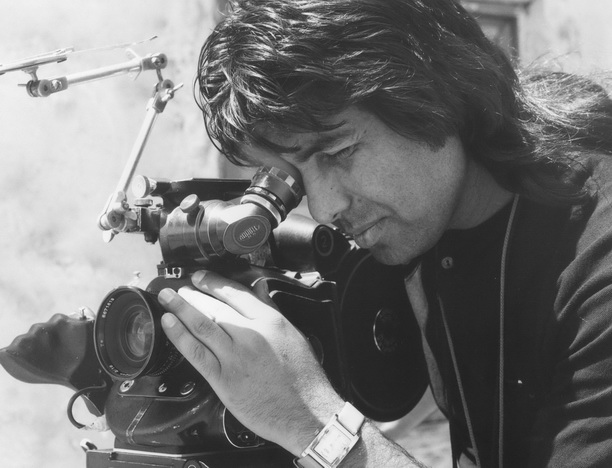

아...나이를 물어보자 이 이란 감독(파나바코다 레자이)은 32살

이라고 한다. 난 30대 후반으로 봤는데 ... 미안 미스터 레자이

ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ........

그는 자신의 영화는 회화라고 말했다. 회화처럼 표현하고 그리는 게

자신이 추구하는 영화이고 어떤 의도도 배제하고 있는 그대로

소박한 사람들의 삶을 담고 싶었다고 했다.

집사람의 질문 중 “ 왜 카메라 앵글을 고정 시키고 인물의 움직임을

담았는가〃 에 대한 대답으로 관찰자의 자세를 끝까지 견지했다고

답한다. 객관적으로 자기의 주관을 철저히 배제하고 싶었다는

요지로 들렸다.

그래서 계속 반복된 질문 안개와 빛의 상징성에 대한 질문에

그런 거 없다는 대답을 수없이 반복했다.... 지친 난 잠을 청했고

겨우 끝나고 아내는 일등으로 사인을 받아왔다.

여담하나 아내에게 “너 지금까지 받은 사인 어떻게 했니?”

아내 답 “ 몰라 어디 있는지 잃어버렸는지....”

“그럼 사인 왜 받아 보관도 안할 거....”

“ 그냥 기분에 받아 잃어버리면 그만이지”

이제 영화에 대한 얘기해 볼까.....

야수파의 거장이며 표현주의라는 용어를 만든 위대한 화가 중

한 명인 앙리 마티스는 “회화는 결국 표현이다.” 라는 말을 남겼다.

어떤 종류의 그림이건 거기엔 그리는 자의 내면의 뭔가를

표현하려고 하는 것이 나타난다는 것이다.

자기의 의도를 가지고 하는 예술 행위는 결국은 실패하거나

삼류로 전락한다. 자기의 의도를 최대한 억제할 때 내면에서

소위 영감(靈感)이란 게 떠오른다. 난 이 영감을 순수한 자아

라고 표현하고 싶다. 순수자아가 자기를 표현할 때 그 작품을

보는 자아들이 그에 감응하고 감동을 받는 것이다.

파나바코다 레자이 감독이 객관적이고자 하면 할수록 그의

숨은 자아가 표현하고자 하는 의도는 더욱 분명해진다.

예술가는 자기작품을 설명 못할 경우도 많다.

비평가의 평이 오히려 그가 생각 못했던 자아의 본모습을

드러낼 때도 있다.

물론 그 비평이 작가를 환멸로 몰아가는 경우가 태반인 것도

사실이다. 비평에도 객관적이고자 하는 노력이 없다면 작가를

모욕으로 이끈다.

각설하고 이 영화에서 감독은 흑백의 원근법을 즐겨 사용한다.

이건 그가 벨라스케스, 고야 , 고흐, 고갱 등의 작품에 영향

을 받았음을 나타낸다. 특히 벨라스케스의 그림을 많이 연상

시킨다. 고흐의 작품 중에는 감자먹는 사람들을 연상시키고...

그가 그토록 상징성을 배제했지만 안개는 삶의 불확실성을

상징한다. 그래서 TV 속에선 전쟁 이야기만 나오고 남편인지

앤인지 불확실한 남자를 기다리는 여자의 모습에선 모호한 사랑

불확실한 사랑의 상처가 숨어있다.

고장 난 등을 고치는 설정은 모든 인생은 고장 날 수 있으며

또 고쳐질 수 있다는 메시지이다.

여자의 아버지가 교회당을 찾을 때 아버지를 수레에 태워

교회당을 찾고 거기서 알라를 찬양하는 모습에선

모든 삶의 고통에서도 신은 항상 구원으로 자리하고 있음을

나타낸다. 안개가 산들을 휘감아 버리는 장면에서 신의

신비로움이 느껴지는 건 모두의 공통 감각이리라....

그것은 알라의 신비일 것이고.... 그 장면을 본 기독교인은

할렐루야라고 뇌까렸을 거고, 나무관세음보살 이라고 한

누군가도 있을 것이다.

작가가 작품을 만들면 자기도 모르는 어떤 힘이 나오는 게

그 작품이 가지는 자체 생명력이다. 그래서 때로는 작품이

작가를 이후에 감동시키기도 하는 거다.

작가는 그가 순수하면 할수록 주관성과 어떤 의도도

배제하려고 한다. 그러나 한 인간은 결국 시간과 장소의

종속물일 뿐이다. 자기가 처한 시대와 환경에 영향을

받고 고민하고 갈등하고 그래서 그 시대를 반영하게 된다.

자기의 의도와 무관하게..... 그래서 자신도 모른다.

자기가 얼마나 자기 시대를 반영했는지.....

이 영화는 전형적으로 시대반영의 아름다운 작품이다.

이슬람 독재에서 억압받는 개인의 자유.... 그래도 항상

신을 찬양하고 살아있음에 감사해 하는 인간의 보편성을

그림 속에서 보여주고 있다.

통제되고 관찰 받을 수밖에 없는 사회

그래서 카메라앵글은 고정된다. 마치 CCTV 처럼.....

흑백의 강한 대조는 삶의 슬픔과 기쁨이다.

이 영화는 뒤집어 보면 아주 정치적이기도 하다.

즉 상징성으로 뒤집어보면......

예술작품은 그래서 자기 생명력을 가지는 거다.

특정한 의도를 취하지 않고 그 시대를 반영할 수 있다면

그는 예술가의 자질이 충분하다.

그래서 난 이 젊은 감독에게 후한 점수를 주고 싶다.

젊은 나이에 이 정도 표현할 재능을 가졌기 때문이다.

그러나 신랄한 비평 하나를 한다면 그의 그림은

너무도 객관적이고자 몸부림을 쳐서 인위적인 부분이

느껴진다는 단점이 있다. 그토록 아름다운 영상임에도 지루함에

잠이 온다는 것이 문제점이다.

지나친 객관성 추구가 낳은 역작용이다. ㅎㅎㅎ

그의 나이가 있으니 세월을 기다려 본다.

영화의 마지막 장면 고친 등불을 가져갔으나 집주인이 없자

주인공 여자가 그의 등을 성냥으로 켜고자하다가 2-3번을

실패하다가 겨우 불을 밝힌다.

우리의 삶도 그 성냥불처럼 몇 번의 실패 속에서 겨우

불을 켜는 것이리라.

안개속의 불빛..... 모호하고 불확실한 삶에서 그나마도

실패를 거듭하며 생명의 빛을 피워본다....

2008년 10월 14일 自由 ...... 紫霞仙人 遊於世間

'자유自由 Freiheit > 영화평 문화비평' 카테고리의 다른 글

| 화양연화 (0) | 2010.10.10 |

|---|---|

| 영화평 - 마더 (0) | 2010.02.22 |

| 영화평 - 님은 먼곳에 (0) | 2010.02.22 |

| 영화평- 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈 (0) | 2010.02.22 |

| 영화에 대한 단상(斷想) - 여성상의 세가지 변화 (0) | 2010.02.02 |